決死の憂国

Vol.1-11.25-316 決死の憂国

2020.11.25

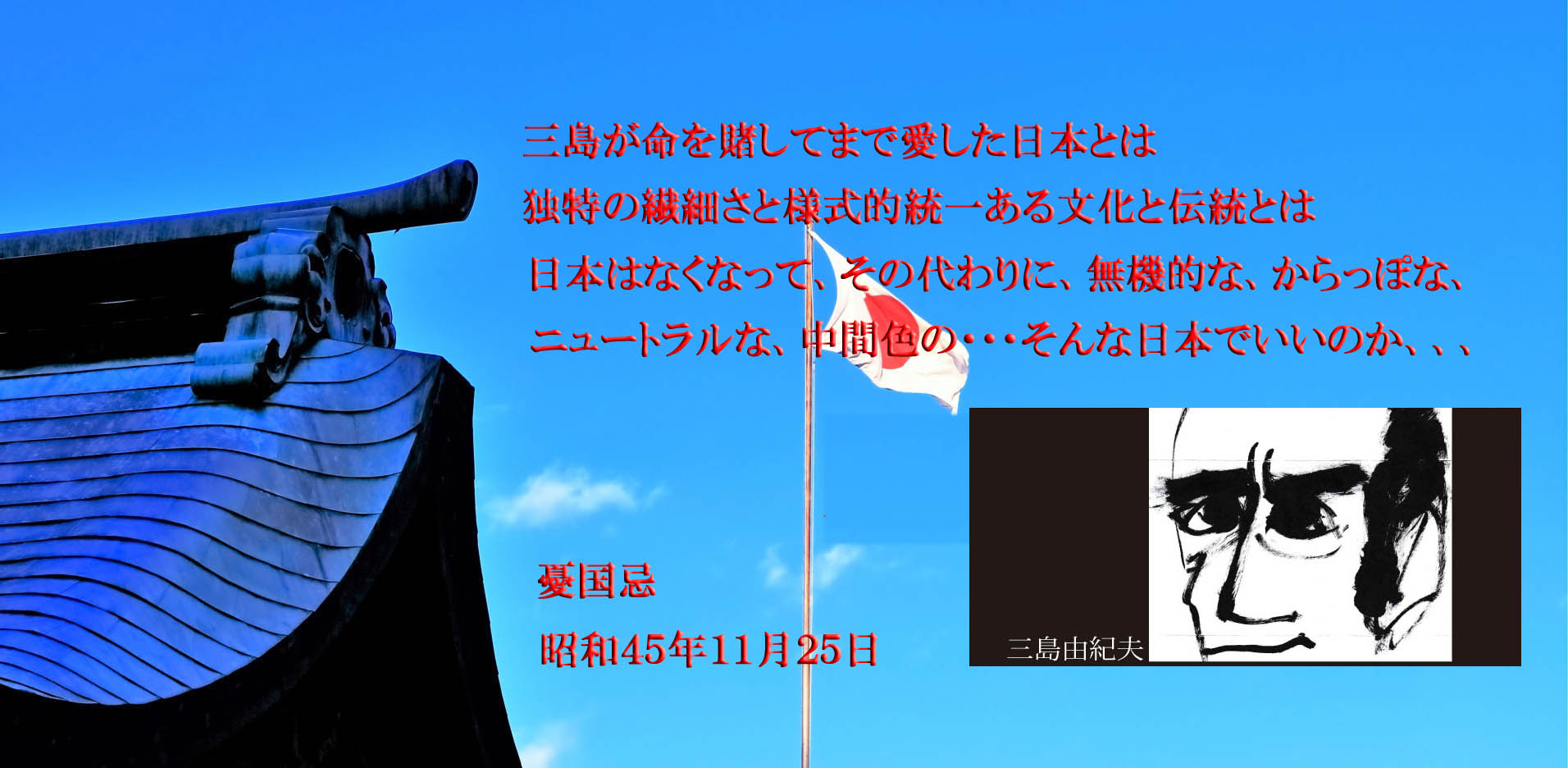

昭和45年11月25日、三島由紀夫は市ヶ谷の自衛隊バルコニーから、自衛隊員に決起を叫び、憂国の思いを未来に託し自決した。

三島由紀夫の命日の11月25日は毎年開催している憂国忌・追悼集会がある。

三島の死を「時代錯誤の愚挙」とか「常軌を逸した行動」という一言で断じる当時の風潮があった。そこには深く考察することに日本国自身が恐れたのではないか。とジイは勝手に推量す。

三島とって日本国に命を賭して貢献できる何かを探すのが命題だった。日本国が日本国として独立した国家の顔を持ち、日本国としあるべき姿を取り戻すために、己に何ができるのかを常に考えていたに相違ない。

三島の幼少時代は小柄で病弱だったという。同居していた祖母夏子の影響で歌舞伎や文学に親しむ優しい少年期を過ごしている。その影響か、初等科1、2年から詩や俳句を発表するという文学的才能を見せ、さらに13歳で短編小説を発表するほど早熟であった。

少年時代は、ラディゲ、ワイルド、谷崎潤一郎のほか、ジャン・コクトー、リルケ、トーマス・マン、ニーチェ、泉鏡花、芥川龍之介、志賀直哉、中原中也、保田與重郎、梶井基次郎、川端康成、郡虎彦、森鷗外の戯曲、浄瑠璃、『万葉集』『古事記』『枕草子』『源氏物語』『和泉式部日記』その他多数、ありとあらゆるものを愛読している。

学習院高等科を首席で卒業し、東大法学部に入学する。

戦時下である。小説は書き続けるも戦況激しく、入隊することになったがたまたま高熱を出し帰郷。その時入隊した兵士はフィリピンに派遣され全滅した。三島にとって生涯のコンプレックスとなる。

東大卒業後、高等文官試験に合格した三島は大蔵省に入省、大蔵事務官に任官するが、1年も経たずに退職、執筆活動に入る。

三島の少年時代の作品で、リルケと保田與重郎の影響を受けた「花ざかりの森」を編集後記で蓮田善明は、「この年少の作者は、併し悠久な日本の歴史の請し子である。我々より歳は遙かに少いが、すでに、成熟したものの誕生である」と激賞した。というエピソードからも推察するに、天才的才能は少年時代にすでに開花していた。

三島の読書量は並外れた量で、幼少期から大学までに人生の何たるかを自らの得た読書からの考察と、日本が歩んだ歴史を古典を通して解釈した日本のあるべき姿、独特の繊細さと様式的統一ある文化、それらは美意識をもって道徳、教育、芸術、武道、作法などを通じ磨き上げられなければならず、日本人はそれをやり遂げなければならない。

三島はそう思ったに違いない。であれば己は文学をもってその一部を担えるか。しかしそれには最低限ノーベル賞をとる作家でなければならなかった。

毎年ノーベル賞の候補に上げられながら川端康成にさらわれたノーベル賞のショックは大きかった。思うに、作家での貢献は消えたと悟り、意を決し絶筆に入ったと思われる。

その時点で、遺作となる「豊饒の海」四部作。第一部「春の雪」、第二部「奔馬」、第三部「暁の寺」、そして最終章の第四部「天人五哀」を書き上げて作家人生に区切りをつけたと思える。

三島はその年の10月に「楯の會」を結成している。

政治家は肌に合わない。文学は諦めざるを得ない。残るは実際的行動をもって日本に精神的クーデターを試みようとしたのではないか。

「われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失い、本を正さずして末に走り、その場しのぎの偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。・・・日本人自ら日本の歴史と伝統をけがしてゆくのを、歯噛みをしながら見ていなければならなかった。・・・われわれは戦後のあまりに永い日本の眠りに憤った」

『日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るであろう』とまさしく現在の日本を射抜いている。

政治家に興味のない三島は、せめて「楯の會」という精神の支柱を拠り所とし、その活動を見せながら自衛隊を軍隊にするために憲法改正の決起を自衛隊員直接訴えかけたのだ。

三島事件は極端な右翼思想家による事件として扱われ、まともな検証を避けたところに、日本に巣食う癌細胞が放置されてしまった。

作家の林房雄氏は「狂気とかたづけてしまえば、その時点で政治家も作家も、一切の思考を停止し、責任を回避することができる。人を狂人あつかいすることほど簡易軽便な処理方法はない」

作家としても政治家としても日本国家への愛情を成就することができないと諦めた三島は「楯の會」(目的=日本の伝統と文化の死守)という万人が理解しやすい組織によって明示し、日本国家に命をかけて変革への動機を試みたとジイは思う。

三島は純粋に日本を愛していた。左翼でも右翼でもない。真の保守精神を体現した日本の文化と伝統を自らの身をもって示した人間だった。